|

Lehr- und Lernprojekt „Die Eule“ Messtechnik und Sensorik

Die

von Menschen kontrollierten Vorgänge in der Naturwissenschaft und der

Technik nutzen Messverfahren, um den Verlauf von Prozessgrößen zu

überwachen und zu dokumentieren.

Wir entwickelten daher für den Bachelorstudiengang Maschinenbau an der

TU Berlin die Veranstaltung Messtechnik und Sensorik, um den

Studierenden ein solides Grundlagenwissen der Messtechnik / Sensorik zu

vermitteln, dies durch praxisrelevante Übungen mit modernem Equipment

zu festigen und die Basis für eine lebenslange Weiterbildung zu

schaffen.

Durch

die Kopplung mit der Vorlesung „Messtechnik und Sensorik“ erlangen die

Studierenden in den Übungen praxisgerechte Kenntnisse neuester

Messprinzipien und Messmethoden, testen die Robustheit verschiedener

Messverfahren und vergleichen das Preis-, Leistungsverhältnis

kommerziell verfügbarer Messgeräte. Schwerpunkte bilden elektrische und

sensorische Verfahren zur Quantifizierung von nichtelektrischen und

elektrischen Größen sowie die modular aufgebaute Signalkette zur

digitalen Messwertverarbeitung.

Bei der Entwicklung der Lernmodule beteiligten sich alle Mitarbeiter

des Fachgebiets mit großer Begeisterung. Es entstanden völlig neue

Übungseinheiten, bei denen sowohl die Wandlung physikalischer Größen in

elektrische Signale als auch die Einbindung der Messverfahren, z. B. in

die Fertigungs- oder Automatisierungstechnik im Vordergrund stehen. Die

Module werden von Professor Lehr und den Assistenten des Fachgebiets

auf ihre technische Relevanz, Vollständigkeit und Tiefe der

Wissensvermittlung ständig überprüft und optimiert. Das

vorliegende Lehrangebot in der Messtechnik und Sensorik geht damit weit

über kommerziell verfügbare Module hinaus.

Diese Lehrveranstaltung wurde vom Präsidium der TU Berlin

mit dem Prädikat

"sehr erfolgreich" geehrt.

----

Hier das gesamte Spektrum

der völlig neu konzipierten

und selbst entwickelten Übungseinheiten:

-

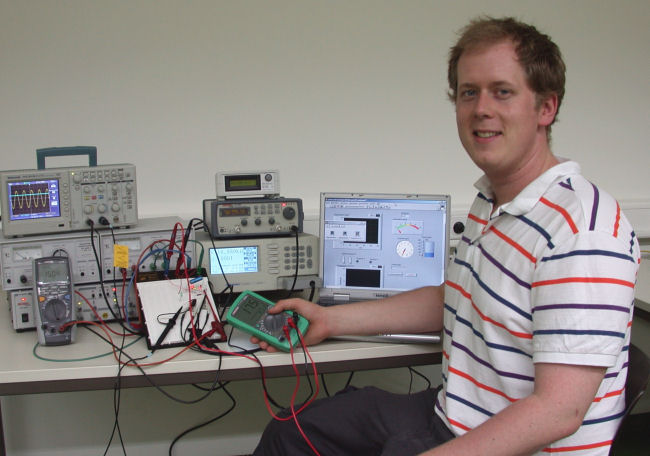

Bedienung der Messgeräte, Messstatistik, Messung von Widerständen

Die einführende Übung in die Messtechnik vermittelt

Know-how über die eingesetzten Geräte: Frequenzgenerator,

Laborschaltnetzteil, Digital-Multimeter und Oszilloskop. Es werden

Widerstände vermessen, eine Mess-Statistik ausgewertet und

Grundlagen der Fast-Fourier-Transformation erläutert. Kenntnisse

über die verwendeten Geräte und Methoden gelten in den

Entwicklungsabteilungen als selbstverständlich.

Florian Bühs demonstriert die Vielfalt der messtechnischen Möglichkeiten

----

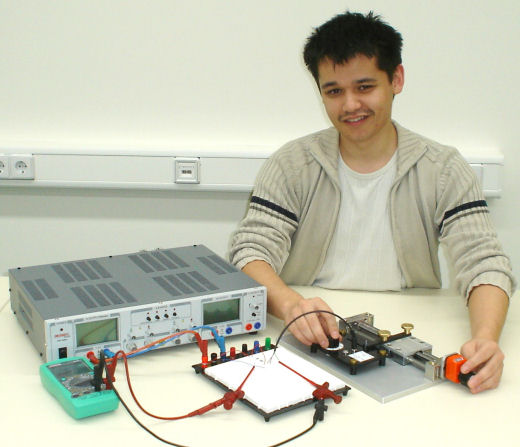

Weg- und Winkelmessung mit resistiven Aufnehmern

Die Übung führt in die Messung von Winkeln und

Längen mit Hilfe von variablen Widerständen (Potentiometer)

und unterschiedlichen Schaltungsvarianten zur Auswertung

wegabhängiger Widerstandswerte ein. Im praktischen Teil werden

Potentiometer als Spannungsteiler und als Abgleichelement einer

Messbrücke eingesetzt, wobei sich der Weg, bzw. der Winkel durch

Messung der Ausgangsspannung sehr präzise ermitteln lässt.

Potentiometer- und Brückenschaltungen werden im Maschinenbau und

im allgemeinen Industriebereich genutzt.

Marcus Schulz zeigt, wie man Winkel mit resistiven Aufnehmern bestimmt

----

Kraftmessung mit Dehnungsmessstreifen

Die Übung vermittelt Grundlagen zur Messung mit

Dehnungsmessstreifen (DMS) und zeigt Schaltungsvarianten zur Steigerung

der Messempfindlichkeit. Anhand eines Biegebalkens wird die Verwendung

der Dehnungsmessstreifen zur Kraftmessung verdeutlicht. Im praktischen

Teil wird an belasteten Biegebalken die Dehnung vermessen. Die

Resultate zeigen die Vor- und Nachteile der einzelnen Messtechniken.

Der Einsatz von DMS erfolgt in allen Bereichen der Technik: Bestimmung

von Kraft, Drehmoment, zur Spannungsanalyse und zur

Überlastüberwachung.

Jens Prochnau testet Brückenschaltungen für Dehnungsmessstreifen

----

Temperaturmessung

Die Temperatur ist eine der wichtigsten Messgrößen

im Bereich der Technik, so dass sich eine Vielzahl von Messverfahren im

Einsatz befinden. Die Übung gibt zunächst einen umfassenden

Überblick zu den wesentlichen physikalischen Prinzipien. Im

experimentellen Teil bestimmen die Studierenden den

Temperaturgradienten eines zunächst einseitig erwärmten

Messingblechs, das anschließend auf der anderen Seite

gekühlt wird. Die Messung wird mit Thermoelementen, einem

Pt100-Widerstandsthermometer und mit einem

Infrarot-Strahlungsthermometer durchgeführt.

Temperaturaufnehmer lassen sich zur Temperaturüberwachung von

Prozessen in der chemischen oder pharmazeutischen Industrie einsetzen.

Strahlungsthermometer kommen z. B bei Wartungs- und Prüfarbeiten

in der Flugzeug- und Stahlindustrie zum Einsatz.

René Péau kontrolliert die Temperatur an der Vergleichsstelle

----

Wechselspannungsmesstechnik, kapazitive Abstandsmessung

Aufbau von Grundschaltungen (Hoch- und Tiefpass,

Schwingkreis) der Wechselspannungs-messtechnik mit Kapazitäten und

Induktivitäten. Im praktischen Teil wird das Verhalten eines

Hochpasses mittels Bode- Diagramm untersucht. Anhand der Resonanzkurve

eines Serienschwingkreises lässt sich demonstrieren, welche

Messempfindlichkeit in der Nähe der Resonanz erreichbar ist. Als

Beispiel für kapazitive Messprinzipien wird die Abstandsmessung

vorgestellt und mit einem Sensor auf einer Linearführung

vermessen. Anwendungsgebiete: Weg- und Abstandsmessung, Verbesserung

der Messempfindlichkeit durch Hoch-, Tiefpass und Filterkreise.

René Péau führt die Übung zur Vermessung von Blind- und Scheinwiderständen vor

----

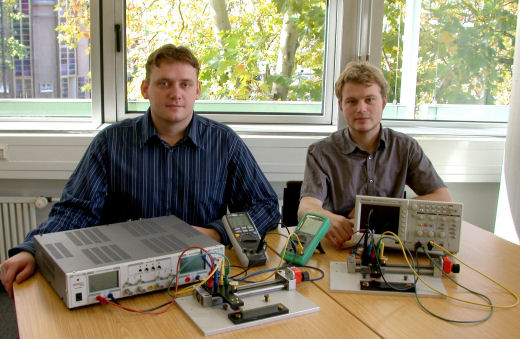

Magnetfeldvermessung am C-Magneten mit Hall-Sensoren

Die Lehrveranstaltung beschäftigt sich mit

elektromagnetischen Kreisen. Anhand von Magnetfeldmessungen am

C-Magneten ergibt sich der Beitrag des Werkstoffs zur magnetischen

Induktion im Luftspalt, wobei Begriffe wie Sättigung, Remanenz und

Koerzitivfeldstärke deutlich werden. Durch Variation des

Luftspalts und des Stroms lässt sich die magnetische Induktion B

einstellen. Die resultierende Feldverteilung wird mittels Hallsensor

vermessen. Die Magnetfeldmesstechnik wird zur Abstands-, Drehzahl-,

Strommessung sowie zur Bestimmung der Feldrichtung in Motoren und

Schaltern eingesetzt.

Eugen Olenew und Walter Vogel vermessen Magnetfelder am C-Magneten

----

Induktive Weg- und Abstandsmessung

Induktive Verfahren ermöglichen eine genaue Messung

großer Wege und Abstände. Anhand des induktiven Messprinzips

wird der Einfluss verschiedener Kernmaterialien auf die

Induktivität einer Spule veranschaulicht. Experimenteller Teil:

induktive Wegmessung mit einer Differentialdrossel in einer

Brückenschaltung. Als weiteres Verfahren zur Abstandsmessung wird

das Wirbelstromprinzip in einem Demonstrationsversuch verdeutlicht.

Induktive Verfahren kommen bei der Vermessung von Schichtdicken, bei

Metalldetektoren, zur Minensuche und bei der Qualitätskontrolle

(Rissprüfung) zum Einsatz.

Tino Schmidt präsentiert die Abstandsmessung mit der Differentialdrossel

----

Magnetische Wegmesssysteme

Magnetische Wegmesssysteme sind weit verbreitet, da sie

preisgünstig, robust und einfach zu handhaben sind. Sie nutzen

hochempfindliche Magnetsensoren, die auf dem GMR-Effekt beruhen,

wofür Peter Grünberg 2007 den Nobelpreis erhielt. In der

Übung werden magnetoresistive Sensoren eingesetzt, verschiedene

Bauarten vorgestellt, das Prinzip der inkrementellen, magnetischen

Wegmessung erläutert und im praktischen Teil der Übung anhand

von zwei Versuchen veranschaulicht. Mit zwei Sensoren lässt sich

die Bewegungsrichtung erkennen. Die Einsatzgebiete betreffen die

Wegmessung in schmutziger Umgebung (z.B. Aufzüge) sowie

Präzisionsmesseinrichtungen für Werkzeugmaschinen aller Art.

Walter Vogel und Eugen Olenew erläutern das Prinzip der magnetischen Wegmessung

----

Digitale Frequenzmessung

Digitale Schaltungen gewinnen in der Messtechnik an

Bedeutung. Ihre Störsicherheit in rauer Umgebung, der modulare

Aufbau sowie die Kompatibilität zur Rechnerperipherie

prädestinieren sie für umfangreiche Aufgaben. Anhand

einfacher Aufbauten gilt es, sich mit dem Prinzip der digitalen

Frequenzmessung vertraut zu machen und die Technik der

Signaldetektierung bei der Drehzahlmessung mit einem Hall-Sensor bzw.

einer Induktionsspule kennen zu lernen. Die digitale Drehzahl- und

Frequenzmessung kommt an rotierenden Maschinen zum Einsatz und nimmt in

der Niederfrequenz- und Hochfrequenzmesstechnik eine dominierende

Stellung ein.

Abgleich der Amplituden für die Drehzahlmessung durch Dmitrij Demjanenko

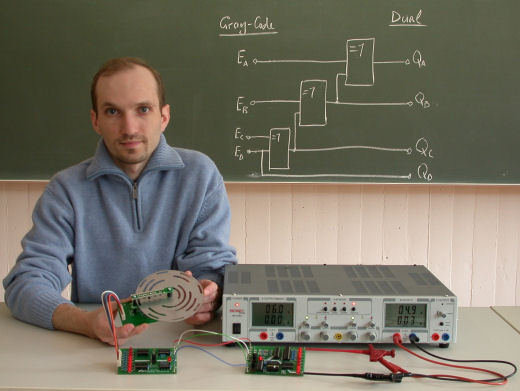

Codierung in der Messtechnik, sequentielle Messdatenübertragung

Maßstäbe lassen sich über eine Reihe von

Techniken auslesen. Hierzu zählen optische, magnetische, induktive

und auch mechanische Abtastsysteme, deren Maßverkörperung

binär gestaltet ist. Eine weitere Verfeinerung stellt der

Gray-Code dar. In der Übung werden Grundlagen der Codierung

vermittelt, das Prinzip der seriellen Messdatenübertragung mit der

Multiplexer- bzw. Schieberegister-Schaltung vorgestellt und an

experimentellen Aufbauten demonstriert. Technische Anwendungen von

Codier- und Decodierschaltungen sind beispielsweise bei der

Absolutmessung von Strecken zu finden, während serielle

Übertragungstechniken die sichere Übertragung von Messdaten

gewährleisten und die Vielfalt von Leitungen erheblich reduzieren.

Dmitrij Demjanenko erläutert die Messung von Drehwinkeln

mit einer Gray-Code Scheibe

Kapazitive und piezoelektrische Beschleunigungsmessung

Die Übung beschäftigt sich mit Verfahren zur

Beschleunigungsmessung und Schwingungsanalyse. Für die Aufnahme

quasistatischer Beschleunigungen wird eine kapazitive Technik

eingesetzt, wohingegen die Messung höherfrequenter Schwingungen

mit einem piezoelektrischem Sensor erfolgt. Als Messobjekt dient in

beiden Fällen ein mit einem Frequenzgenerator angesteuerter

Lautsprecher. Die Datenanalyse erfolgt mit einem Oszilloskop durch

Auswertung der Messdaten im Zeit- und Frequenzbereich. Betrachtungen

der Grenzfrequenz der beiden Sensoren ermöglichen die

Einschätzung von Sensorapplikationen im Bereich der Technik.

Kapazitive Beschleunigungssensoren kommen vor allem als GPS-Ersatz zur

Trägheitsnavigation und zur Messung niederfreuenter Schwingungen

im Auto zum Einsatz. Piezoelektrische Beschleunigungssensoren

überwachen den Zustand von Maschinen, zeigen Verschleiß an

und verhindern dadurch größere Unfälle.

Daniel Brüggemann präsentiert einen elektrodynamischen Schwingungserzeuger

für die Erprobung von Sensoren

----

Inkrementelle optische Wegmessung mit Richtungserkennung

Optische Inkrementalgeber sind in vielen Bereichen der

Technik im Einsatz, da sie prinzipiell eine hohe Messgenauigkeit

ermöglichen, wenn die Lichtquelle, der Lichtempfänger, das

Blendensystem sowie die elektronische Pulsverarbeitung geeignet

aufeinander abgestimmt sind. Die Übung beschäftigt sich mit

den zugrunde liegenden Messprinzipien und erläutert anschaulich

den Messaufbau sowie die zugehörige elektronische

Auswerteschaltung zur Erkennung der Richtung bei der Relativbewegung

zweier Objekte. Anhand einem Vergleich von optischen und magnetischen

Wegmesssystemen werden mögliche Einsatzgebiete in der Industrie

diskutiert und beispielhaft vorgestellt, da optische Inkrementalgeber

bei vergleichsweise geringem Aufwand ein Höchstmass an

Messgeneuigkeit zur Bestimmung von Wegstrecken liefern.

Eugen Olenew und Walter Vogel testen ihren selbst entwickelten optischen Inkrementalgeber

----

Optische Abstandsmessung: Lasertriangulation und konfokaler Sensor

Die Übung beschäftigt sich mit Methoden der

optischen Abstandsmessung, speziell mit der Analyse des

grundsätzlichen Funktionsprinzips optischer Sensoren. Nach der

Diskussion verschiedener optischer Verfahren werden anhand geeigneter

Messaufbauten experimentell Stärken und Schwächen der

Lasertriangulation und der konfokalen Technik untersucht. Neben diesen

Verfahren wird auch das Reflexionsverhalten verschiedener

Oberflächen geprüft. Die Lasertriangulation ist heute ein

bevorzugtes Verfahren, da sie eine berührungslose Abstands- und

Schwingungsmessung ermöglicht. Konfokale Verfahren werden bei der

Qualitätskontrolle im Motorenbau sowie im Bereich der Mikrotechnik

für die Messung von Oberflächenstrukturen eingesetzt.

Mathias Winter zeigt Methoden der optischen Abstandsmessung

----

Interferometrie, Messung am Michelson-Morley Interferometer

Die Interferometrie ist ein modernes optisches Messverfahren

mit einem Auflösungsvermögen bis in den Nanometerbereich.

Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und hohen

Genauigkeit wird sie in der Forschung und Industrie vielfach

eingesetzt. Die Übung vermittelt anhand praktischer Versuche an

einem Michelson-Morley-Interferometer die Grundlagen des Verfahrens.

Neben der Längenmessung wird auch auf optische Eigenschaften und

Besonderheiten wie die Kohärenzlänge eingegangen.

Interferometrische Messverfahren werden bei der Weg- und

Abstandsmessung an hochpräzisen Produkten sowie in der Halbleiter-

und Mikrotechnik und der Oberflächenbearbeitung eingesetzt.

Manisha Lakhani justiert das Michelson-Interferometer

----

Interferenz und Beugung

Beugungsphänomene begrenzen die Auflösung optischer

Instrumente. Diesem negativen Sachverhalt steht gegenüber, dass

die Beugung an Gitterstrukturen heute in vielfacher Weise zur

Erforschung der Struktur der Materie dient.

Zwei grundlegende Experimente belegen in dieser Übung die

Wellennatur des Lichts: Interferenz an dünnen Schichten sowie das

Doppelspaltexperiment von Thomas Young.

Robert Schulz weist die Wellennatur des Lichts mit dem Doppelspalt-Versuch nach

----

Automatisches Messsystem auf der Basis von LabVIEW

Bei der experimentellen Bestimmung quantitativ

erfaßbarer Größen sind häufig mehrere

Messgeräte erforderlich mit denen die Untersuchung eines

großen Parameterbereichs durchzuführen ist. Anstatt

ermüdender und zeitraubender Messungen lässt sich mit LabVIEW

ein automatisches Messsytem erstellen, das den Messvorgang in einfacher

und effizienter Weise erledigt. Es werden zwei Demonstrationsversuche

durchgeführt: die Bestimmung der Beschleunigung und die

Aufprallkraft an einer schiefen Ebene sowie die messtechnische

Erfassung des Einflusses einer Wirbelstrombremse auf die Schwingungen

eines physikalischen Pendels. LabVIEW wird für automatisierte

Messprozesse im Labor, im Messfeld sowie bei der

Qualitätskontrolle eingesetzt.

Jing Wang und Florian Bühs erklären automatische Messverfahren mit LabVIEW

----

So geht es vor Ort in den Übungen zu ...

... erst eine Einführung in die Theorie und Auffrischung der Vorlesungsinhalte ...

... dann selbst die Messgeräte einstellen und eigene Daten erzeugen ...

... Überprüfung und Diskussion der Ergebnisse

----

----

Es folgt ein Auszug aus dem OWL-Antrag des Fachgebiets Mikrotechnik:

Here comes the OWL

Mittelzuweisung an das Fachgebiet Mikrotechnik aus dem TU-Programm:

Offensive Wissen durch Lernen ---- OWL

Der neu konzipierte Bachelorstudiengang Maschinenbau an der

TU Berlin sieht die intensive Vermittlung naturwissenschaftlicher

Lehrinhalte vor. Ziel ist es dabei, ein solides Grundlagenwissen der

Elektrotechnik / Elektronik und Messtechnik / Sensorik aufzubauen, dies

durch praxisrelevante Übungen zu festigen sowie die

Befähigung zur lebenslangen Weiterbildung in diesen Bereichen zu

schaffen.

Zum Aufbau eines neuen Praktikums Messtechnik / Sensorik, in

dem Studierende des Maschinenbaus moderne messtechnische Methoden

vermittelt bekommen, erhält das Fachgebiet Mikrotechnik Mittel aus

dem OWL-Programm der TU Berlin. Da die am Fachgebiet Mikrotechnik

vorhandenen Praktikumsplätze und die Zahl der Geräte für

die erhebliche Zahl von Studierenden (300 pro Semester in der

Bachelorausbildung des Maschinenbaus) nicht ausreichen, sind

Investitionen erforderlich, um neue Übungsplätze aufzubauen

und diese mit modernem Equipment auszustatten.

Attention please

Nach der Studierendenbefragung wird die bisherige Ausbildung

auf dem Gebiet der Elektrotechnik und Elektronik als unbefriedigend

empfunden. Als Gründe werden genannt: fehlende

„hands-on“-Praxis in den Übungen / Praktika, mangelnde

Vermittlung von Grundlagen, veraltete Übungs- und Lehrinhalte.

Schließlich fehlt auch eine gründliche Ausbildung in der

Messtechnik, deren Basis elektrotechnische / elektronische Inhalte

bilden.

Jedoch werden spätestens bei der Durchführung der

Studien-, Projekt- und Diplomarbeiten die einschlägigen

Fertigkeiten benötigt. Das dann zusätzlich notwendige

aufwendige Selbststudium verschlingt wertvolle Zeit und verzögert

den Studienabschluss.

Please listen carefully

Die Messtechnik war bisher nicht Bestandteil der Ausbildung

im Grundstudium des Maschinenbaus. Diese Lücke wird im

Bachelorstudiengang Maschinenbau der Fakultät V nun durch die

Veranstaltung des Fachgebiets Mikrotechnik geschlossen. Eng gekoppelt

an die zweistündige Vorlesung „Messtechnik und

Sensorik“ erlangen die Studierenden in den begleitenden

Übungen praxisgerechte Kenntnisse von Messprinzipien und

Messmethoden.

Anhand einfacher Demonstrationsversuche erarbeiten die

Studierenden zunächst die physikalischen Prinzipien, die bei

kommerziell erhältlichen Messwertaufnehmern oder -wandlern zur

Erfassung der jeweiligen Größen dienen. Anhand verschiedener

Messaufgaben mit vorkonfigurierten Geräten lässt sich dann

ein praktischer Vergleich der unterschiedlichen Messverfahren und

-techniken, z. B. zur Längen-, Kraft-, Drehmoment- oder

Druckmessung durchführen. Ziel ist es, Fachkompetenz aufzubauen,

um bei konkreten Messaufgaben aus der Vielzahl möglicher

Lösungen eine problemgerechte Auswahl treffen zu können.

Dabei gilt es, auch Begriffe zu klären und z. B. anhand von

Beispielen den Aufbau sowie die für die Praxis relevanten Vor- und

Nachteile kommerziell erhältlicher Produkte herauszuarbeiten.

Außer der Betrachtung des Preis-/

Leistungsverhältnisses oder der Robustheit der möglichen

Messprinzipien, liegt der Schwerpunkt auf dem Messen von

nichtelektrischen und elektrischen Größen mit elektrischen

Verfahren und der elektronischen Weiterverarbeitung der Signale. Diese

Signalkette ist für den modularen Aufbau von Messanlagen sowie zur

digitalen Messwertverarbeitung geeignet und wird heute überwiegend

in der Produktion eingesetzt. Wesentlich ist dabei, praktisches

Know-how anhand von modernem Messequipment aufzubauen.

You get the complete look-through after these courses

|

|

|